概要

ギアティクスがサービス終了するとのことなので、自分のサイトに移植しておく。

新しいデバイスを購入次第、順次追加予定。

サービスに依存すると、提供終了の恐れがあるので今回は自分のサイトでまとめる形にしたが、

既存のサービスではGEARZがギアティクスの代替となりそう。

カテゴリ分けのおかげで整理しやすい上に、ギアティクスよりも1ページあたりの情報量が多い。なおかつ、登録したデバイスの中から、お気に入りを選出してページトップに表示できる機能により、現役で使用中のデバイスと歴代で使用してきたデバイスの区分けもできる。

デバイス固有のページに飛ぶと、登録しているユーザ全員の☆評価とレビューコメントが見れる点も面白い。

シンプルに使用デバイスを登録するだけであれば優秀なサイトだが、デバイスごとに記載したコメントが一部しか表示されないという大きな欠点があり、私のように簡易レビューも兼ねて整理しておきたい需要には応えられない。

また、デバイス特化のサイトであるため、PCパーツを登録しているユーザが存在せず、新たに登録しようにもAmazonリンクとは別に画像をアップロードしなくてはならないのも面倒。

筆者情報

現役 カテゴリ別

現在常用、または定期的に使用しているデバイス。

主観評価

オススメ

小さめのマウスが好きな私でもかなり小さく感じる。x8よりも小さく、背が低い分viperminiよりも握った感覚は小さめ。形状はATTACK SHARK R3をただ小さくしたイメージ。34gとおそろしく軽い上に小さいのでマウスを操作している感覚が極端に少ないが、小さすぎるが故に掌がパッドに広く触れてしまうのと、握りが窮屈になってしまうのが欠点。特にリコイル中のトラッキングシーンで中央まで握り込めすぎてしまう。ATTACK SHARK R3程度の横幅があった方が丁度良い握り具合で指が止まる。

主観評価

オススメ

GproやM8に近い、中央がトップになっているシンプルな形状。GproとM8の中間くらいの大きさで、Gproがデカいと感じる人には最適。最近話題の高速ポリーングレートは、確かにAIMの追従性が上がっている…ような気もする。ポーリングレート関係なく充電の減りが早すぎるのが欠点。充電替えに黒も購入。

主観評価

オススメ

ゲーム以外のメインマウス。人差し指型のトラックボールで、ボールが大きいので大雑把な操作と繊細の操作の両方に長けている。なおかつ手前に手首を乗せる部分があり、緩やかな角度で手首を配置できるために疲れづらい。クリック感や静音性、ボールの滑らかさも抜群で、完成されたトラックボールという印象。

Amazonだと頻繁に在庫が切れる上に高値だが、アリエクだと割安で質も悪くない。

手を縦に置く、自然な体勢で操作できるので、手首の疲れが格段に軽減される。トラックボールを買い漁って、2番目に使いやすかった優秀なマウス。ボールの滑りも滑らかで、クリックの静音性も十分。

ProtoArcという新興の?アメリカのメーカーらしい。ここのトラックボールは全て買ってしまうほどファンになった。

リンクはProtoArc EM05 NLという黒色の後継機。シルバーボディが特徴的な無印はセンサー精度に問題があり、縦方向の操作に悪影響があったとのこと。使用していて違和感を感じないので当たり個体だったのかもしれない。無印は廃盤になっており、軽く探した限りではどこでも売ってないので願ってもない箔が付いた。

主観評価

オススメ

傾斜のおかげで手首が疲れにくい。ボールの滑りも滑らかで、流石の完成度の高さ。2デバイス間を切り替えられる機能があるので、2PC作業が捗る。中華には3デバイス間で接続を切り替えられるモデルがあるが、3PCで作業する機会は稀なので、逆に2PC作業をするときに切り替えボタンを多く押す必要があり、効率が落ちる。2デバイス登録が丁度いい。 MicroUSB充電なのと、クリック・スクロール音がうるさいのが残念だが、新モデルで解消される模様。

主観評価

オススメ

多ボタン+横スクロール+人差し指タイプ+大玉となると、エレコムしか選択肢が無い。ただし、純正ボールのクオリティが低く、引っ掛かりを感じる。44mm球の替玉は単品での選択肢が少ないので、protoarkなどのボールクオリティが高い製品から引っ張ってくるのがオススメ。というかそれをしないと使用に耐えない。

主観評価

オススメ

上述の通り、多ボタン+横スクロール+人差し指タイプ+大玉となると、エレコムしか選択肢が無い。その上、53mm球という大玉好きには堪らないほぼ唯一無二の選択肢。こちらはエレコムなのにボールクオリティが高く、ストレス無く滑らかな操作感が楽しめる。53mm球は本当に替玉が存在しないので、この製品だけ高クオリティなのは本当に救い。各ボタンのフィードバックが、エレコム特有の安っぽい軸の緩さとカチャカチャとした感触なのは玉に瑕。きもち2025/12現在、後継機が発表されたのでそちらにも期待したい。

主観評価

オススメ

最近はランクマを本気で回すことが無くなったため、デザイン重視で選びがち。萌え系でありながらイラストの系統がオシャレで比較的使いやすい。滑走度はコントロール寄りのバランスで沈み込みやすい中間層。表面の質感は独特で、昔のSteelSeriesを思い出すツルツル感。若干素肌に引っかかりを感じる点はマイナスだが、初音ミクのグッズという側面が強い製品でありながら、パッドとしてのクオリティはまずまずに仕上がっていると思う。使っていてパフォーマンスの低下は感じない。

主観評価

オススメ

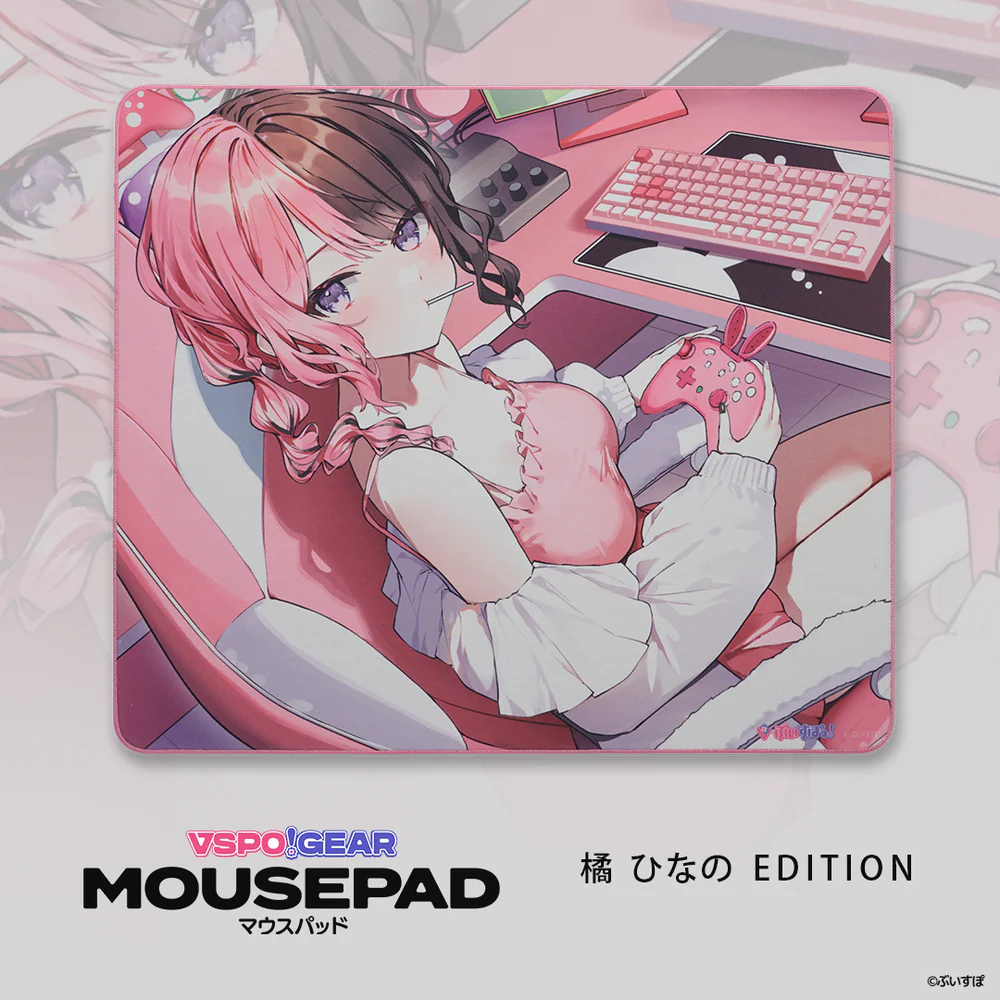

スピード寄りのバランス。しっとり寄りの質感。

バクシーのパッドはデザインの幅が広くて面白い。ローセンシには嬉しい50×51の大判サイズで、現状このサイズは選択肢が少ないので、バクシーがこのサイズを展開してくれるのは有り難い。

主観評価

オススメ

THE・バランス。特筆すべき点は無いが、逆に欠点も見当たらない。

裏面の滑り止めが余りにも吸着しすぎて驚いた。今までに買ったどのパッドよりも格段に滑らない。逆に滑らなすぎ。FPSをやらない時など、パッドを引っ張って移動させる時があるが、吸着しすぎて引っ張っただけでは動かない。一度デスク上から持ち上げてやる必要がある。

VSPO! GEAR全てに言えることだが、大手メーカーとのコラボ制作であったりと、デバイスとしての性能が高い上に、デザイン性にも凝っていて、ファングッズとしてのクオリティも高い。マウスドングルにアクスタを立てるというアイディアには驚かされた。ファンでなくても、オタクならばデザイン的に気に入る物を出してくれそうなので、1デバイスラインとして今後に期待したい。

主観評価

オススメ

シンプルに白でまとめられたデザインが超かっこいい。全キーボードで1 番見た目が好き。「スペースキーが短い日本語配列」というのがポイント。親指だけでalt~カタカナまでの5キーを押せる。金属の底打ち音が大きいのが難点だが裏面に音響用の金属テープを重ね貼りすることで軽減に成功した。valo以外のゲームはこちらでプレイ中。これに代わるキーボードが5年以上現れないので、スペアに大量購入済み。

主観評価

オススメ

woothingをこいつでカスタマイズ。スポンジの中央に穴を開ける必要があるが、ピッタリフィットする。woothingというメジャーデバイスで、自分だけのカスタマイズを作れるのは、デバイス好きとしては嬉しいところ。

主観評価

オススメ

woothingをこいつでカスタマイズ

主観評価

オススメ

茶軸の打鍵感が心地良い。コンパクトにまとまっており、デザインも上々。手を近づけただけでスリープが解除され、ほぼラグ無しで入力開始できるのも強み。 欠点は、エンターとバックスペースの右隣にhome,endが配置されていること。バックスペースを押そうとしてhomeを誤爆するので、入力中に行頭に飛ばされてガチギレ

主観評価

オススメ

左手首の痛みを軽減するために購入。手首の高さを変えるとキーボード操作が難化するので、できるだけ薄い製品を探した。

主観評価

オススメ

日本語配列を使用中。

ロジよりも相当安価なロープロファイル作業用キーボード。打鍵感はロジに敵わないが、この値段で機能性・デザイン性共に申し分無い。homeとendが無いので文字入力に若干の不便さはある。

Bluetooth接続をするとスリープからの立ち上がりが遅い点が不満。ドングル接続だと気にならない。

主観評価

オススメ

初4K。フルHDと比較すると明確に綺麗。720pと1080pくらいの差は感じられる。が、呪の側面も大きく、フルHD→4Kの変更による綺麗さよりも、4K→フルHDに戻した時の汚さの方が目に付く。PCの性能が許すのであれば4K環境にした方がゲーム体験は向上するが、発色の良いIPSフルHDで十分という解釈も容易にできるレベル。

このモニターはIPSではあるが、バックLEDみたいなやつで発色領域が広く、ある程度有機ELに近いレベルで黒色が出せる…らしい。有機ELを試したことが無いので、そのうち手を出す予定。

目玉機能は、前述のバックLEDと、24.5インチモード。上下左右に黒枠を追加し、FPSに最適な24.5インチの領域で画面表示ができる。ほぼこの機能目当てで選んだところがあり、24.5インチモード不要であれば数万円安価で同程度の製品も存在する。結果的に、このモードは不要であった。24インチから27インチに変更するにあたって、FPSでのパフォーマンス低下が不安だったが、体感で気になるほどの影響は無かった。この値段を出すのであれば、安価なIPS4Kにするか、もっと出して有機ELにした方が賢い選択と言える。

主観評価

オススメ

タルコフで有利だと噂のブラックイコライザーを体験したくて購入。アイ・オー・データのクリアナイトビジョンでは画面全体が白みがかっていたが、こちらは暗所のみにスポットを当てて視認性を向上させている。IPSパネルで発色が良いのもポイント。

4Kを導入後はサブモニターへ。

主観評価

オススメ

メインからサブへと降格。リモコン付きで圧倒的に分かりやすいUI、240hz出るモニターが4万切り。最強のコスパを誇る。クリアナイトビジョンという機能を使うと、たいまつ無しでブランチマイニングができる。TNパネルなのが難点。

主観評価

オススメ

操作性は抜群だが、アンダー10kの製品の操作性で十分と感じる人も多いかもしれない。明確にスムーズではあるが、格段の違いは無い。

特筆すべきは設置のしやすさ。驚くべきことに、他アームでは必須の、マウント部分を下から手で固定するハンドルが存在しない。文章では表現しづらいが、アーム部分を外して、マウント部分を上からネジ回しによって固定する。それによって、天板下の省スペースも実現されている。各関節やモニター部分を個別に取り外しできる必須機能はもちろん完備。値段が高いが、価格相応のクオリティであり、現状モニターアーム業界において頭一つ抜けている製品と言える。

主観評価

オススメ

長い。3枚目のモニターをメインモニター上部に設置するために使用。不良品を引いたので、未完成の状態で使用している。いつ頭を直撃してもおかしくない。

上記のロングポールに、こちらのアーム部分を固定して使用。関節が多く、ポール部分から遠くまでアームを伸ばしたモニター配置をしたい時に便利。

主観評価

オススメ

フルHDモニターACケーブルは全部コレ。付属品は大抵めちゃくちゃ太いのでケーブル整理に向いてない。

主観評価

オススメ

フルHD用HDMIは全部このシリーズ。細くて取り回しが良い。本体が小さすぎて抜き差ししづらいのが難点。接続部分までコンパクトにする必要性は無かったのでは?

主観評価

オススメ

上のフルHD用と比べると太さはあるが、多くの付属品よりも格段に取り回しやすい。太くなった分、フルHD用の問題点だった抜き差しのしづらさも解消されている。

主観評価

オススメ

マザボ直挿しとUM2直挿しとの比較になるが、音質が明らかに変わる。解像度と迫力が一回りアップした印象。FPSにも最適で、音の分離感が高まったおかげで足音も聴こえやすい。オーディオをアップグレードした際、「今まで聴こえなかった楽器が聴こえた」なんていうけれど、それは足音にも当てはまる。足音やリロード音なんかの情報となるSEが明瞭になる。

主観評価

オススメ

Meze Audioらしい、洗練されたデザインもさることながら、軽量ボディがゲーム向き。x5に公式のバランス接続ケーブル構成で使用。 音質はモニターイヤホンの名の通り、癖の無いバランス型イヤホン。有線は15k程度の物しか使ったことがなかったので、増して金額を払った分、単純に高音質になった印象。

主観評価

オススメ

ALBA公式アップグレードケーブル。イヤホンのケーブル探求は進んでいないが、こちらのケーブルは明確に解像度と迫力が上がる。いくつかの製品をバランスケーブルにしてみて、とりあえずバランス接続にしておけば間違い無いという印象。

主観評価

オススメ

6種ほどイヤーピースを使用して1番音も装着感も良かった。独特の形状で耳との接触面積が大きいので、他製品ほど耳穴を圧迫することなく満点のフィットが得られる。素材違いが三種類あるのもgood

主観評価

オススメ

まずビジュが神。ヨドバシで一際輝いて見えた。 低音寄りの心地よい響きと、高解像度の音質が最高。あまり音を表現する語彙を持ち合わせていないので、心地よいとしか評せない。今まで有線は、一万そこらのイヤホンをマザボ直挿しで聴いていたのが関の山だったが、アンプ・ケーブル・ヘッドホン合わせて8万円の環境は目を見張るものがある。この域に達すると、音楽はASMRに近い娯楽性があると気付く。楽器やボーカルの音で快感を得るという、今まで気づいていなかった音楽の魅力に気付けたのは、人生において大きな収穫だった。

主観評価

オススメ

Meze 99 NeoをこのケーブルでサウンドブラスターX5に接続。バランス接続にすると明らかに音の解像度が上がる。FPSの足音に特化した技術やデバイスは多数存在するが、経験上、足音の聴きやすさを向上させるには、純粋な音質を求めるのが最適解。バーチャルサラウンドやEQなど各ゲーミングデバイスメーカーが出しているオーディオデバイスを購入するよりも、音楽用途の高解像度で分離感のあるオーディオで聴いた方が足音がくっきり聴こえる。

主観評価

オススメ

平面駆動が何やら凄いらしいので体験用として購入。x5にバランス接続で使用。 平面駆動の恩恵かは知らないが、高音の鳴りが綺麗で、開放型の音場と抜けも手伝って非常に心地好い音空間に包まれる。特にポップな電子音との相性が良い。電波系を聴くと、極上の体験が得られる。電波以外は他オーディオを使用。

主観評価

オススメ

X5に接続。 気合を入れてアニメやゲームを楽しむ時にヘッドホンやイヤホンの装着が必須となるのが勿体ないというか、ふとおすすめに流れてきた音楽を聴くときや、長時間RPGをプレイするようなシチュエーションの体験を良質化したかったので購入。 今まではモニター備え付けのスピーカーを使っており、特に不満が無かったのと、広めのスペースを消費してしまうのがネックで、スピーカーには手をしていなかったが、耳に何も装着していない状態で音楽を楽しめるようになったのは大きな変化だった。音質も申し分なく、特に低音においては重く響く感覚はスピーカーでしか味わえない。また、音量を大きくした時の迫力はイヤホンやヘッドホンとはまた違った味があり、単なる音質の優劣とは軸を異にする体験があるのだと知った。 音の明瞭さや解像度の話をするのであればイヤホンかヘッドホンで事足りるが、いつもの曲の違った一面を体験する意味でも1台はあった方が良い。将来的にスペースと気兼ねなく鳴らせる環境を手に入れた際には、他のスピーカーにも手を出してみる予定。一番のデメリットを挙げるのであれば、イヤホンのように複数買って聴き比べるのが難しいところ。

主観評価

オススメ

ワイヤレスでありながら165gという、競合製品を挙げられないレベルで異例の軽量設計。ストレスなく部屋を動き回れるので快適。音質を求めないシチュエーションにもってこい。

主観評価

オススメ

外出用。Meze 99 Neoと同時期に購入したので、コイツも音楽の楽しさを教えてくれた逸品。ワイヤレスということで有線環境には当然劣るが、音の解像度、心地よさは申し分無い。今まで買ったワイヤレスの最高額は1万前後だが、比べ物にならない音の綺麗さ。そこに差額4万をツッコむかどうかは判断が分かれるところだが、外でいつでも満足に達する音を聴けるというのは、QOLを格段に上げてくれる。外に毎日出る人間ならば、ただ歩くだけの時間を最大限楽しむためにオススメしたい。

主観評価

オススメ

音がすごく近い。ASMR専用を謳っているだけある。これで音楽を聴くことは無いので正確な音質判断はできないが、ASMRを聴いていて音質が悪いと感じたことは無い。完全に横向きで寝ると鼓膜が圧迫されてしまうが、斜め程度であれば邪魔にならないくらいコンパクトにまとまっている。

数万クラスのイヤホンを所持していて、その上で敢えて買う必要があるかというと難しい。私の場合、MTWS4が比較対象になるが、当然、MTWS4が音質では勝る。音楽程の差は感じないものの、セリフの明瞭感や息遣いの解像度などで明確な差異がある。とはいえ、音楽用のイヤホンでKOTSUBUの音の近さを再現しようとすると音量を上げる必要があり、意図しない反響や”こもり”を生んでしまう。そもそも音楽用はボディが大きい場合が多く、寝てる時に邪魔になりやすいという点や、普段使いのイヤホンを睡眠中に使うと、日中に充電が持たない等の問題点が生ずる。そのような、ASMR用・睡眠用を別途用意しなくてはならないという事情がある場合、その前提でCOTSUBUは有用な選択肢になる。

デスクトップ環境や有線も同様。ベッドまで延長ケーブルを引く手間や、スマホ充電が同時にできないなどの障害がある。

主観評価

オススメ

無印からmk2に変わったことによる音の違いは正直わからん。若干音質が良くなり、定位感・音の近さが上がった気がする。リアルタイムで聴き比べて以上の感想が出てくる程度で、大きな違いは無い。進化していないとも言えるが、無印の完成度を踏まえると、クオリティを維持してくれたと評した方が正確だろう。

唯一、COTSUBUシリーズの明確が、ケースの判定が緩すぎること。ケースに仕舞っても接続が切れなかったり、充電が開始されないことがある。私の場合はCOTSUBUを複数所持しているので1つ使えなくても問題無いが、1台で運用する場合は、いざ使おうというタイミングで充電がされていない、なんてケースが起こり得る。それ故にレビュー評価も低くなっており、音作りの完成度が高いだけに残念な点。

主観評価

オススメ

MK2と比較すると、こちらの方が定位が正確。音の発生源の距離によるギャップを感じやすく、同じゼロ距離でも、より近く感じられる。逆にゼロ距離以外の耳周辺で鳴っているような音をより近く聴きたいのであればMK2の方が向いている。

主観評価

オススメ

この小型ボディでCOTSUBUに近いクオリティを実現できているのが驚きだが、COTSUBU for ASMRと比較すると音圧が低く、音の距離も若干遠い。音質も少し劣化しているように感じられる。音源によっては明確に体験のクオリティに響く部分なので、仰向けで寝るユーザがわざわざ手に取る意義は無さそう。横になって寝ても邪魔にならないサイズで、横向き派にとっては唯一と言っても良い選択肢だが、耳の形状や枕の質感によっては鼓膜が圧迫されて音が聴こえなくなる。ここは個人差が大きい部分のため、他競合製品…例えばA20では解消されるパターンもあるかもしれない。

個人的にはこの小ささがむしろデメリットで、睡眠用イヤホンは”寝ている間に途中で外れる”ことが要件だと考えている。意識が落ちた後は蒸れ対策として、寝返り等で自然に外れてくれるくらいが丁度良い。KOTSUBUはほぼ確実に外れた状態で目が覚めるが、ZE500は装着したままのことも多い。

A20が競合だが、値段が8k以上高いことと、A10の音質が悪かったことを考慮するとZE500に勝てるとは考えづらい。A20は未購入なので、あくまで想像。

[2025/09/26追記]

ankerからA30が発売され、これもまた競合と成り得る。音質は不明だが、A20にANCが付いた代物。ASMRにANCは必須ではないし、むしろ夜間の環境音くらいはあったほうが没入感が高まる側面もあるため、20kも出してANC付きイヤホンを導入するメリットは薄そう。

主観評価

オススメ

マイク界ビジュアルNo.1のイケメン。金属製ポップガードがトップメタ。

主観評価

オススメ

マイクケーブルはこれが良いらしい。トップメタ。

主観評価

オススメ

安物だが、最低限の仕事はしてくれている。とりあえずXLR接続のマイクを使いたいというライトユーザーには最適な逸品。とはいえカタログスペックが低いので、MOTUあたりに乗り換える予定。

主観評価

オススメ

ロープロファイルを机に平設置すると、ある程度高さがある物を置けなくなる上に腕が当たりそうなので魅力を感じないが、ロングポールの中間地点から伸ばすことにより真価を発揮する。後述の長尾製作所の製品を使用し、ロングポールの中間から口元に向けて真っ直ぐ伸ばす形で使用している。通常のマイクアームに比べて、机上と空間の占有率を最小限に抑えられる。我ながらナイスアイデア。若干最後の関節の固定力が足りないのが欠点だが、相当強くノブを閉めれば解決する。

主観評価

オススメ

長尾製作所は度々神アイテムを出してくれる。

主観評価

オススメ

背面4ボタンでカスタマイズ性も高い。他メーカーに比べて圧倒的なコスパ。ほぼフロム専用

主観評価

オススメ

おしゃれ。こういう奇抜なカラー展開があると、ついつい手にとってしまう。デバイスショップで高価なコントローラーをいくつも触ったが、今のところボタンの押し心地はコイツが一番良い。タクタイル感のある気持ちの良いフィードバックは唯一無二。コントローラーでゲームをする楽しさを思い出させてくれる逸品。

主観評価

オススメ

コントローラーも増えてきたので映える収納を購入。キーボード・マウスがメインの環境になっても、やはりコントローラーをカチャカチャするのはゲーマーとしての楽しみの1つ。

主観評価

オススメ ゲームの起動を割り当ててる人はあまりにも馬鹿だと話題の製品。タスクバーでよくね? 音声出力の切り替えと、ディスコやアプリの音量調整が便利。音声出力先が3つ以上の環境で音声切り替えソフトを使用すると、ショートカットキーの押下回数が増えてしまうので、直接指定できるパネルは便利。 音量調整はそれほど使わないが、ディスコ通話時に裏画面に行くことなく、個々の音量調節が可能である点が便利。ダイヤル押し込みで音量調節対象ユーザの切り替えができる。すげえ。 デザインもなかなかスタイリッシュ。このモデルはダイヤルを別途購入してカラー変更が楽しめるのも粋。

主観評価

オススメ

webカメラ界隈No.01のビジュアル。一眼レフのレンズのようなデザインがモニターの上で映える。画質も値段相応のクオリティ。

主観評価

オススメ

最近、事務用キーボードにまで手を出し始めたこともあり、併用するキーボードが増えてきたので購入。マウスも3~4台は1軍としてデスクに置いてあるので、これ1つでコンパクトに収納できるのは便利。

主観評価

オススメ

このサイズでも部屋の扉が半分しか開かない。クランプ式のデスクデバイスを取り付ける際に、奥側の骨組みと左右の梁のような部分が邪魔になるのが欠点。

主観評価

オススメ

長年床に放置していたコード類を整理するために購入。足元が広々とする上に、コードが整理された分、机を壁に寄せることができるので部屋が広くなる。

主観評価

オススメ

ケーブル整理は全部これ。頻繁にデバイスを入れ替えるユーザにとっては、結束バンドよりも簡単に着脱ができるマジックテープが向いている。細い部分があることによってケーブルや細い針金などに半固定する形で使えるのも便利。

主観評価

オススメ

タルコフは3Dキャッシュを大量に使用するらしく、AMDの3Dモデルが最適だと話題。

主観評価

オススメ

タルコフはメモリ速度が大事だと話題。しかしCPUが優秀なためか、タルコフの限界に達したのか、3600mhz 5400mhz 7600mhzの3設定でFPSに違いは見られなかった。ddr4-2600⇛ddr4-3400の時は2割程度のfps上昇が確認できたので、低域において速度が重要なことは確実。

主観評価

オススメ

Androidエミュレーターとか重いソフト起動してると40GBくらい使うので80GBに強化。こちらの定格に合わせて、5200MHzの4枚構成で運用。

主観評価

オススメ

3060tiでタルコフがVRAMを食い尽くしていたので、VRAMに焦点を当ててチョイス。裏画面に行っても快適になった。シルバーのビジュアルがかっこいいのはもちろん、3スロットの厚みがあるので冷却性能にも優れているはず。グラボはとりあえずでかいのを。

主観評価

オススメ

安易に安価で大型な物を選んでしまったが、コードレスで連結できる製品や元々3連ファンが一体になっているモデルの方が扱いやすそう。

主観評価

オススメ

とりあえず1番上のチップセットで、接続ポートの数、拡張性でチョイス

主観評価

オススメ

1000Wならコイツらしい。電源はコードを取り外せるのがマスト。

主観評価

オススメ

天板を穴あきに換装できたり、フロントパネルを完全に外せたりと、メンテナンス性とカスタマイズ性に富んだ類を見ない作り。多くの部品がワンタッチで着脱できるので、組み立てに手間もかからない。ただ、ここまで拘った作りにするならケース下部の電源配置エリアも着脱可能にしてほしかった。見た目度外視で電源を露出させ、ケーブルを直線距離で接続したい。

主観評価

オススメ

背面ファンの排気を強化したかったのでPWMに交換

主観評価

オススメ

PC背面下部のPCIEスロットを使用して、外部に排気ファンを増設できるという珍品。内部に増設する製品は長尾製作所から出ているが、PC内部を圧迫したくないのと、外部はどうせコネクタ類でスペースを消費しているので、本製品をチョイスした。 このようなニッチな需要に応えてくれる製品は面白いのでどんどん出してほしい。

主観評価

オススメ

500GBだとゲームが全部入らないので購入。正直、ロードが重いゲーム以外HDDで事足りるが、HDDに入れてから重いことに気づいてSSDに移すのが手間なので。

主観評価

オススメ

¥ 27,000。1TBだとゲームの取捨選択が発生するので。

主観評価

オススメ

BTOに入ってたやつ。

主観評価

オススメ

×2で運用。クリップとか消えそうなようつべ動画とか保存

歴代使用デバイス カテゴリ別

各カテゴリの掲載順は、購入時期の降順。

ゲーミングマウス

1番多く購入しているカテゴリ。AIMに直結するデバイスなので、必然的に探究心も高まる。1つ1つが小さく、化粧箱さえ捨ててしまえば保管にスペースを要さないのも大きい。また、ドングルを挿してマウスパッドの上に乗せるだけで使用できるという手軽さも魅力的で、たくさん買って使い比べるという、デバイス探求の醍醐味が味わいやすい。

形状によって扱いやすさが明確に変化するので、他デバイスに比べて差異が分かりやすいのも大きい。

中央トップで小型軽量が好み。

主観評価

オススメ

小さめのマウスが好きな私でもかなり小さく感じる。x8よりも小さく、背が低い分viperminiよりも握った感覚は小さめ。形状はATTACK SHARK R3をただ小さくしたイメージ。34gとおそろしく軽い上に小さいのでマウスを操作している感覚が極端に少ないが、小さすぎるが故に掌がパッドに広く触れてしまうのと、握りが窮屈になってしまうのが欠点。特にリコイル中のトラッキングシーンで中央まで握り込めすぎてしまう。ATTACK SHARK R3程度の横幅があった方が丁度良い握り具合で指が止まる。

主観評価

オススメ

gproを小型化したような形状。GPROは日本人基準だと大きめだと言えるため、M8は小さめのGPROとして有用な選択肢になりそう。特殊なカラバリ展開があるのもgood。かなり形状が気に入っているので、充電替え用にレトロカラーも購入。

主観評価

オススメ

一昔前までは、ワイヤレスゲーミングマウスを買うとなると最低10kは出す必要があったが、5k払えば手に入るようになったのは驚き。ロジやレイザーを始めとする大手はアンダー10kになると電池式が多い中、充電式でこの値段は目を見張るものがある。本製品に関わらず、中華系(こいつが中華かは知らない)の開発速度は凄まじい。 肝心の形状は、右側面だけが凸しており、微妙な左右非対称になっているため好みが分かれそう。

主観評価

オススメ

Retro Grayバージョンを使用。非対称でも小型軽量であればつまみ持ちに向き、操作しやすいことが分かった。m8と比較すると、非対称特有の太さがあるので中心点を意識しにくく、若干微調整がしにくいように思える。反面、エルゴ特有の傾斜のおかげで指がかかりやすいのでリココンがしやすいかも

主観評価

オススメ

大ヒットモデルであるkone ultraを無線化した、待望の新作…のはずが何故か前モデルより一回り巨大化。とはいえ十分に持ちやすく、GPROXからの乗り換えであっても重量差による拒否感を抱かせない。軽量感を求める場合、軽い有線よりも重めの無線に軍配が上がるという学びを得た。親指側のくびれが深く、指の配置が固定されてしまうために使用を中止。持ち方の探究は常にしていたいので。

主観評価

オススメ

67gと軽量だが、63gのgproとの重量差を明確に感じる。60g台だと数gの差が操作感に大きく影響するのだと学んだ。viper同様、フロントの幅が広がっており、傾斜部分に指を配置すると掴みにくいのもデメリット。ビジュアルは非常に良く、マウス下部に搭載されたLEDにより、マウスパッドを介した間接照明を演出してくれる。

主観評価

オススメ

レトロさが感じられる赤いカラーリングに惹かれて購入。Blood Redのカラー名称がカッコイイ。トップが後方に寄っている、女豹のポーズみたいな形状。MX1よろしく定番の形状ではあるが、掌との接触面積が大きすぎると指先で操作している感覚が損なわれるため、好みに合わなかった。テンプレ形状の1つが自分に合わないことを確認できたため、良い学びになった。

主観評価

オススメ

マウス界一番のイケメン。マッドな白いボディが美しい。フロント寄りのセンサー配置がポイントで、センサーを挟んで対象に指を配置することが可能になる。サイドボタンのフィードバックがふにゃふにゃなのと、メインボタンのクリック音が高めで響く系統なのがイマイチ。どのような持ち方でも80点くらい応えてくれる万能形状。

主観評価

オススメ

miniを低くして横に伸ばしたような形状。ケツは低いが末広がりな形状をしているために掌の手首側にフィットする。全ボタンのタクタイル感が抜群で、全マウスで一番フィードバックが良い。

主観評価

オススメ

プレイ中に中指と人差し指がズレない。特にリココンするときの指先の感覚が変わってgood。好みは分かれそう。

主観評価

オススメ

110gが重すぎて、60gが軽いことは分かっていたので、間の90gは許容できるのかどうか試したくて買った。許容できなかった。

主観評価

オススメ

手の中に完全に収まる小ささで、マウスを動かしている感覚が無いため直感的な操作ができる。小さすぎるが故の欠点は、指の位置に対してセンサーが後方にきてしまうこと。

主観評価

オススメ

ただでさえ小さくてグリップしやすいのに、これを貼るとグリップ力が超強化されて至高の一品と化す。

主観評価

オススメ

類を見ない形状に惹かれて買った。今まで試したマウスの中で一番持ちやすい。ケーブルが硬いこと以外に文句無し。

主観評価

オススメ

このマウスを機に、軽いモデルしか使えなくなった。形状はGproのクローンと言われていて持ちやすい。クリックの反発が弱くて連打しにくいのと、ケーブルが太すぎて「たまり」ができやすいのが難点。グラデーションがきれい。

主観評価

オススメ

秋葉原で全てのマウスを触って一番最初に買ったマウス。かぶせ持ちでのフィット感が抜群だが、今思えば重すぎる。

作業用マウス/トラックボール

操作に繊細さと素早さが求められるゲーム以外はトラックボールで遊んでいる。ゲーム以外の作業もトラックボールのため、時間だけで言えばゲーミングマウスよりもトラックボールの方が触っている時間が長い。

多ボタンで滑らかなボールが付いた人差し指操作タイプが理想だが、現状これを叶えてくれる製品には出会えていない。

主観評価

オススメ

エレコムの傾斜を生む足を貼って使用。こちらもロジライクな形状で、普通に使いやすい。ボールの滑らかさや静音性も抜群。ProtoArc全てのトラックボールに言えることだが、ボールのカラー展開が豊富なのが嬉しい。

主観評価

オススメ

ロジMXエルゴライク。使い心地や静音性は申し分無いが、接続デバイス登録が3デバイスなので、2PC作業のときに、接続先切り替えで2クリック必要になるのが面倒。あとレシーバー収納スペースが無いのはなぜ。

リンクは後継モデル。こちらも廃盤?になっており、もう売られていない。後継には白モデルは存在しないので、またまたレアリティが高い。

主観評価

オススメ

貴重な縦型なので買ってみた。握りやすさは期待通りだが、クリックのフィードバックや、スクロールやサイドボタンの配置が奇抜でイマイチ。とはいえ、ProtoArcEM05の完成度が高すぎたためにお蔵入りとなっただけであって、単品で見ればとても良いマウス。サンワサプライは挑戦的なデバイスを出してくれるので、今後も要チェック。

主観評価

オススメ

これもロジライクな形状。ホイール部分が低く、内側の縁に指が干渉するのが難点だが、それ以外の完成度は高い。独特なカラー展開があるのも◎

主観評価

オススメ

ロジクールユーザーに人気の玉。こいつに交換すると滑りが良くなるという評価が大半だが、全く逆。全然すべらん。クソすべらん。全員サクラダファミリアか?

主観評価

オススメ

奇抜な形状の割に評価が高いので買ってみたが、普通に奇抜な形状なので使いづらい。ボールを水平に回転させることでスクロールホイールの役割を担うアイデアは面白い。

主観評価

オススメ

指にはめるタイプのスティック型マウス。PC操作中に、右手をデスクに置かなければならない体勢から解放されるので、楽な姿勢でマウス操作ができる。 デスクトップPCのモニターサイズだとポインタ速度が遅くて面倒(速くすると精密な操作ができない)なので、なかなか使う機会は無いが、良い製品。

主観評価

オススメ

白モデルを使用。ロジクールの名作MXmasterのフォロー品とも言える、横スクロールホイールが特徴的。MXmasterを使用したことが無いので比較はできないが、静音性や堅牢性は十分なので、かなりコスパが良いものと思われる。 おそらくソフトを入れないと横スクロールが効かないのが欠点。ソフトを自由に入れられるPCで、横に長いEXCELを扱うのであれば相当作業が捗る。

主観評価

オススメ

ゲーム以外の作業を楽にするために初のトラックボールに挑戦。手首を固定できる利点はあるが、通常のマウスと比較して繊細な操作には不向きな上にカーソル速度も遅い。疲れは少ないものの、作業速度だけで言えば多ボタンを設けた軽量マウスに軍配が上がるだろう。ネット上でトラックボールを絶賛する声が散見されるが、ノートPCやシングルモニターのようなカーソルを大きく動かす必要性が低い環境構築をしているか、上質なマウスソールとマウスパッドを使用した経験が無いものと推測できる。既に一定水準のデバイスを揃えているゲーマーにとっては、劇的な作業効率の向上は見込めない。この形状は人差し指と中指で繊細なボール操作ができるのが利点だが親指に比べて可動域が狭いので、トリプルモニターの現環境では不便なシーンも多い。次は親指タイプを試してみる予定。

マウスアクセサリー

ソールの探求はなかなかに面白いが、張り替えるのが面倒。対照比較をしたければ同じマウスを2つ用意する必要があるのも厄介。似通った性能であれば、そこまで使用感に違いが出ないので、ある程度のところで探求が終わってしまいそうな感覚。それが懸命でもある。

ここ数年ではグリップテープに加え、マウスに貼り付けて形状を変えるブロックが発売されるなど、変わり種への注目も逃せない。

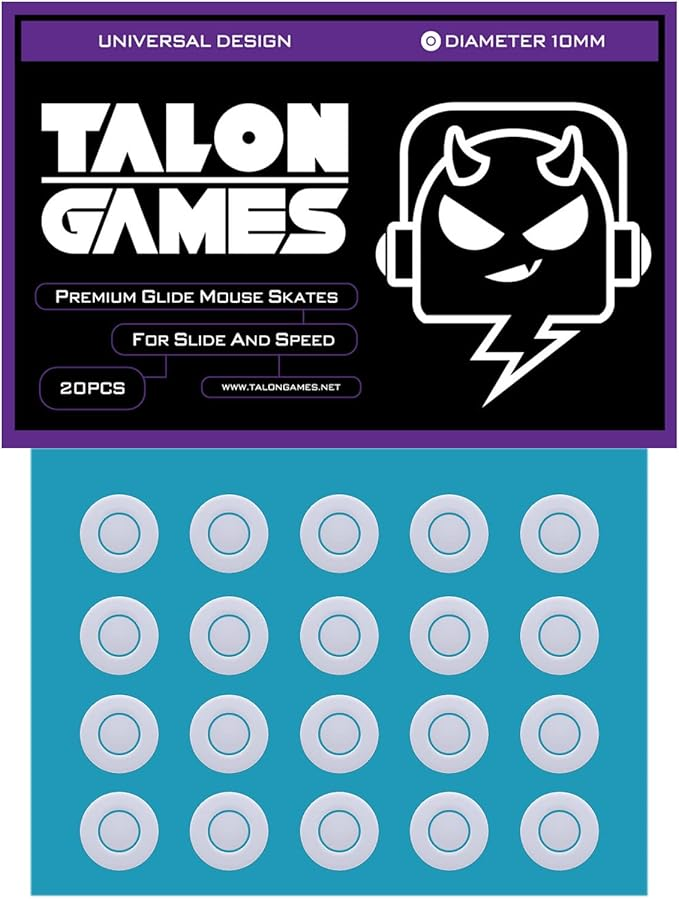

滑走度はバランス~コントロールが好み。できるだけ大きめの汎用丸型ソールでエッジ処理の精度がある程度高いものが理想。

主観評価

オススメ

ドーナツ型は円形とは違う沈み方をすると聞いていたが、いまいち違いがわからない。エッジの数が多い分、引っ掛かりやすいような気もする。

主観評価

オススメ

滑りやすさ Obsidian PRO Air>Karahuto>TALONGAMESドーナツグレー>TALONGAMESドーナツ赤>Jade Air

主観評価

オススメ

汎用丸型は6mm程度の小型が多く、10mmの丸型は珍しい。面積が大きいので沈み込みにくく、引っ掛かりが少ない。WAIZOWLのKarahutoよりも若干滑りにくいか。X-raypad Obsidian PRO Airよりは滑りにくい。

主観評価

オススメ

ガラスソールの特徴なのかもしれないが、4個貼りでも引っ掛かりを感じない素晴らしい出来。布パッドの上でも恐ろしく滑る。ガラスの上でPTFEを使うより圧倒的にヌルヌルする。単に滑りが速いというより、滑走感がヌルヌルするという感覚に近い。感度を速くしたのではなく、DPIを高くしたイメージ。WLMOUSE Beast X Mini 付属のガラスソールよりかなり滑るので、ガラスソールの中でも滑る方かもしれない。

主観評価

オススメ

とりあえず純正から貼り替えるならコレ。160個入りで1k切りという、コスパの観点では他の追随を許さない。4個貼りだと引っかかりを感じるが、個数を多くすれば軽減される。KarahutoとShiroの2タイプ展開でこのKarahutoはバランス型だが、各種マウスの純正ソールに比べると圧倒的に滑る。他のソールに比べると個数が少ない時の引っ掛かりが大きいのでエッジ処理が甘いのかもしれない。

主観評価

オススメ

手のひらを覆うタイプのカバーを着用するとマウスの背が滑るので購入。パルサやエレコムのテープも同じような質感らしいが、驚くほど手に吸着する。YOROIの名の通り、他製品に比べてマウス形状に合わせたテープカットになっているのが他社には無い魅力なので、高値相応の価値はある。一番小さなテープを最低限の箇所に貼ることでビジュアルを保つことができるのも魅力的。

マウスパッド

デバイスの中でも屈指のインテリア性能を誇る。デスクに1枚置くだけで部屋の印象を良くも悪くも左右するので、面白くも扱いが難しいデバイス。

滑走感を変化させるという点でソールと似通った面があり、同じような製品だとあまり違いを感じにくい。ソールもパッドもバランス~コントロールが好みだが、この範囲であればどれを使ってもパフォーマンスにさほど影響を及ぼさない。若干面白みに欠けるとも言えるが、好みの範囲であれば好きにデザインを変えられるという意味でもあり、ソールには無い魅力と言える。新しいパッドを買った際、今まで買ったパッドを引っ張りだしてきて比較する作業が面倒なので、割とその時の所感で評価している。

最近は中華メーカーの参入もあり、萌系からオシャレ系まで様々なデザインが展開されている。単純な製品数が多く、選ぶ楽しさもトップクラス。

肌触りがサラサラ、滑走度はバランス~コントロールが好み。

主観評価

オススメ

初めての萌えマウスパッドだがオシャレ方向なデザインなので意外と部屋と馴染む。VAXEEは1シーズン毎に萌えパッドを出してくれるそうなので今後も期待。 コントロール寄りだが、G-SR SEのようにしっとり感触ではなくサラサラタイプ。その分だけスピードに寄ってるイメージ。滑らかに動かせるのでこのくらいのバランスが最適解かも。

主観評価

オススメ

Atlas>Superglide>SP-004

滑りやすさは上記の通り。唯一完全なツルツル表面で、抵抗がほどんど無いためアームカバーを滑らせやすく、一番の好み。他製品に比べてサイズが小さいので、配置には気を遣う。ロゴが表面印刷なのもBAD。パルサやウォールハックは中間層への印刷なのでマウスに干渉しない。

主観評価

オススメ

Atlas>Superglide>SP-004

滑りやすさは上記の通り。程よく抵抗があり、バランスが良い。 布と比較すると、少ない力でスムーズにマウスを動かせるため、近距離のフリックや大きな視点移動がやりやすい。反面、マイクロフリックや小さな的を狙うフリックには気を遣った丁寧なマウスコントロールが求められる。マウスを沈ませてフリックやリココンをする人には向いていない。ガラスに変更して感じた一番のデメリットはリココンのやりづらさだった。 また、パッドに接触している手のひら部分が全く滑らないので、親指の付け根を覆ってくれるアームカバーが必須。親指まで覆ってくれるアームカバーは選択肢がかなり少ないので、気に入る製品が無かった場合致命的。手のひらを覆うアームカバーを使用すると、マウスと素手の間にアームカバーが挟まれるため、滑りやすかったり持ちにくかったりする。この問題はグリップテープで解消したが、マウスを持つ感覚が変わってしまうのもデメリットの一つ。ガラスにすることで生じる問題が大きく、解消のために複数のアイテムを購入しなくてはならないので、気軽にオススメできるものではない。

主観評価

オススメ

しっとりタイプの表面で、ギガンタスv2に似ている。ザラザラしていないコントロールとしては完成度が高い。デザインもgood

主観評価

オススメ

Atlas>Superglide>SP-004

滑りやすさは上記の通り。三製品の中で明確に抵抗感がある。ザラザラではなく、ガラス特有のキュッキュとした抵抗感。アームカバー含めてその抵抗感が不快でAIMの障害となるので全く好きになれなかった。おそらく一番売れているガラスパッドなので、人気な理由が理解できない。ガラスにこのタイプの抵抗感を求めるのであればスピードタイプの布で良いのではないか。

主観評価

オススメ

若干スピード寄りのバランス型。海外メーカーなのにも関わらず秀逸な夜桜デザインが素晴らしい。派手な柄物でありながらモノトーンなので周りのインテリアと馴染むのがポイント

主観評価

オススメ

デザイン全一。G640rより滑りにくいバランス系という位置付けだが、個人的にはRazer Gigantus V2と同等程度までコントロールに振っている印象。

主観評価

オススメ

かなりコントロールに振ってるマウスパッド。触り心地もよく、Razerロゴの排除、緑色の裏面など、デザインにも気を遣っている逸品。滑りにくさはp-srの次点。

主観評価

オススメ

つるつるしてて前腕が痛くならない上に、滑り具合止め具合も丁度いい。耐久性と耐湿性に難ありと言われているが、個人的には年単位で使える。2kほどで買えるので気軽に交換できるのもグッド。滑りやすさはQcK Heavyの1つ下。

主観評価

オススメ

高価なのが難点だが、コントロールタイプでありながら肌触りが滑らか。肘AIMをするローセンシプレイヤーには嬉しい作り。AIMにザラザラとした感覚は無く、抵抗のある絹の上を滑らせているようなしっとりとしたフィードバック。今まで使用したマウスパッドの中で1番滑らない。

主観評価

オススメ

今まで使用したマウスパッドの中では1番の滑りだが、ザラザラとした肌触りのため、前腕に不快感がある。裏面に薄くロゴが印字されてるデザインはグッド。

キーボード

デバイスの中でも圧倒的に複雑な入力機器であるが故に、好みの系統も複雑化しやすい。マウスパッドに次いて机上の占有率が高いので、デザイン性も求められる。単純な入力作業であれば、ある程度幅広い製品を使えるのも魅力的。スイッチやキーストロークの違いを味わうために複数所持しておくと楽しい。

個人で簡単にバラしてカスタマイズできるのも面白い。キーキャップやケースはもちろん、基盤やキースイッチまで手を出せば組み合わせは多岐に渡る。それ故にコアなファンも多く、個人制作のオリジナルキーボードを販売しているユーザも少なくない。界隈としての味わい深さがある。

好みとしては、Razer BlackWidow Lite JPのShiftを分割し、ワイヤレスにすれば完璧。欲を言えばラピトリにも対応してほしい。理想どころか似通った製品すら出ないので、せめてスペースキーが短い日本語配列の製品を増やしてほしい。

主観評価

オススメ

安いしビジュアルもかわいいので買ってみた。打鍵感が少しふにゃっててイマイチだが、値段相応。安価でコンパクトなワイヤレスキーボードがほしいのであれば最適解かも。

コントローラー

RPGやダクソ系はコントローラー。PvPでパフォーマンスを求められるゲームには使わないので、求める要件も少ない。ビジュアルやボタンのフィードバックが良ければ使えるため、気分次第で色々な製品を使えるのが楽しい。必然的に、現役で使用している物が多くなる。

あったらあったで使うが、トリガーストップやホールエフェクトは求めていない。ダクソ系などのアクションをやる時は背面ボタンがあると嬉しいくらい。どちらかというと、カチカチと確かなフィードバックが得られるスイッチが好み。

モニター/モニターアーム

メインモニターは頻繁に動かすが、ある程度スムーズに動いてビジュアルが良ければ使える。1番大事なのはアーム自体のセッティングのしやすさかもしれない。モニター部分を独立して外せる機能は必須。

主観評価

オススメ

サブモニター用途。ビジュアルが良い上に、ADSパネル搭載なので視野角がとても広い。角度をつけて見ることが多いサブモニターにはIPS系列が向いている。60hzモニターなら、オフィス等で使われてた事務用モニターがヤフオクで破格になってることが多いので狙い目。4000円。

主観評価

オススメ

Amazonベーシックやエルゴトロンよりも安価でビジュアルが良い。挙動は手元で比較ができないので定かではないが、ネット上では遜色ないとのレビューが多い。VESAマウント部分をモニターごと取り外せるので、設置と移動が非常に楽。元々デュアルアームを使用していたが、設置の自由度を上げるためにシングル2本使用の構成に変更した。

主観評価

オススメ

安物だが、頭を垂れることもなく、ある程度快適に動く。この形状のアームは、設置位置によって壁とデスクの間に広い隙間ができてしまうのが欠点。デュアル用のアームだと設置位置の自由度が低くなってしまうので、独立したアームを2つ買ったほうが使いやすいケースも多い。

オーディオ

ゲームもアニメも音楽をどれだけ楽しめるかは作品の体験に大きく関わってくるので、金をかける価値は大いにあるが、奥が深すぎるので沼にハマらないように注意。

音を聴くときは密閉型ヘッドホンが好み。長時間のゲームはイヤホンを使いがち。

主観評価

オススメ

高音がとにかく綺麗。ピアノや女性ボーカルに最適。若干重いのが欠点か。

主観評価

オススメ

市場に存在するインナーイヤーは、その殆どが昔に発売されたモデルを現行として残しているケースだが、こちらは2024年に発売された新モデル。あの水月雨が、敢えてこの時代にインナーイヤー需要に目を向けてくれるというだけで涙ものだが、デザイン音質共に素晴らしい出来になっている。解像度はカナルに敵わないが、ヘッドホンとカナルの中間のような、耳の中でありながら少し離れた場所から音が鳴っている独特の迫力が気持ちいい。

主観評価

オススメ

周囲の音が聴こえるとのことでチャリ用に購入したが、音楽をちゃんと聴こえる音量まで上げると結局環境音がかき消されるので意味が無い。値段と構造の割に音質は良いが、この程度の過聴力であれば高音質イヤホンの片耳スタイルの方が良い体験ができる。

主観評価

オススメ

格安中華を一度は試したくて購入。アタッチメントの豊富さがハンパなく、特に音が出る部分のメッシュを3種類から選べる仕様は面白い。ちゃんと音が変わる。地味に変換プラグも豊富で、この価格でバランス接続が楽しめるのは驚き。 音質もなかなか。1万円台のイヤホンに敵わない程度だが、コスパは抜群。

主観評価

オススメ

耳の中にすっぽり収まるので睡眠用に適しているが、COTSUBUに比べると明らかに音質が悪いのがわかる。とはいえ、COTSUBUは耳の中に収まるほどコンパクトではないので、完全に横を向いて寝たい人には良い選択肢になる。

FINALから耳の中に収まるZE500が発売されたことにより、こちらを買う意義は無くなった。聴き比べてみると音質が明らかにZE500に及ばない。未購入だが、Sleep A10の後継機が発売されているので、そちらの進化次第では選択肢に上がってくるかも。

主観評価

オススメ

貴重なインナーイヤーの王道。10kクラスのイヤホンと比較すると音質は悪いが、足音を聴くには申し分ない。インナーイヤーの特性上、蒸れ等の耳への負担が少なく自分の声も聴きやすいため、VCをしながらの長時間プレイに最適。必然、音楽体験の向上には背を向ける結果になるので、音楽鑑賞用は別途用意するのが賢明。

主観評価

オススメ

昔ながらのインイヤーイヤホン。大手メーカーの製品は貴重なのでリピート候補。

主観評価

オススメ

半透明でかっけえ。定位も良いし音質も良い。1日中付けてても耳が痛くなったことがない。残念ながら生産終了;;

主観評価

オススメ

中華以外で初めて買ったまともなヘッドセット。定定位が良く付け心地にも優れているが、322gと重すぎるのが玉に瑕。イヤーパッドに冷却ジェルを入れているのが斬新で面白い。

マイク/マイクアーム

主観評価

オススメ

RODEと違ってアームを動かした際にマイクの角度が変わってしまうのが欠点。使わない時に、上に跳ね上げる形での収納をすると不格好になる。とはいえ、各関節の稼働はRODEよりスムーズで音がなるようなことも無い。下から見るとアーム部分がきしめんのように太いのが若干スマートさに欠ける。

主観評価

オススメ

関節部分がギリギリ削れて異音が鳴るのでゴミ。ビジュアルは良い。使用期間2年でバキバキと音を立てて倒壊。

デスク周り・チェア

主観評価

オススメ

ゲーミングチェアより座面面積が広いので、ゲーミングチェアと同じ高さにした場合、こちらの方が足元が浮く。この手のオフィスチェアには座面の奥行きを調整できる機能が必須かも。応急的に、床にクッションを敷いて嵩増しすることで快適に使えている。ゲーミングチェアのような包容感は無く、自由な姿勢で寛ぐには向いていない。あぐらやL座りをすると、座面のメッシュの硬さが苦痛になる。反面、ほどよく硬い反発で良い姿勢を保てるので、長時間プレイでの疲労はこちらの方が少ない。

主観評価

オススメ

FPS初心者の頃から4年に渡り支え続けてくれたチェア。感謝。

アームカバー

主観評価

オススメ

親指がセパレートになっている珍しいカバー。その形状のおかげで親指が動かしやすく、特にデメリットを感じない。高価なのとアマゾン上のモデル表記が分かりにくいのが難点だが、セール時は半額になるのでそこが狙い目。ガラスパッドを使用する上で親指付け根をカバーで覆うことは必須なので、私にとっては実質唯一の選択肢。

主観評価

オススメ

親指の付け根まで覆ってくれるカバーは、探した限りではREJECTとWALLHACKの2つだけ。こちらは親指がセパレートになっておらず、筒に手を通す形。それ故に手前にズレやすく、使いにくかった。

主観評価

オススメ

他3メーカーほど試したが、一番滑りが良い。とはいえ、エアコンで温度湿度調整ができているのなら素肌が一番滑りやすい。 夏場で半袖だと腕が冷えるので、保温目的で買ったが、長時間着用していると痒みが現れるので泣く泣く倉庫入り。

PCパーツ

主観評価

オススメ

OS専用なのでこの容量にしたが、ソフト類はデフォルトのインストール場所に配置したいので500GBか1TBにしても良かった。

主観評価

オススメ

高騰期の秋葉原の安売りにて6万程度で購入。おおむね満足はしているが、2060からの乗り換えで劇的なFPSの上昇は得られなかった。カタログスペック的には1.5倍程度のUPだが、ガッツリFPSを上げたいのであれば2倍は欲しいところ。 タルコフにおいてはVRAM不足になるものの、ストタル以外では120FPS以上を記録。3060ti程度のグラフィック性能があれば十分有利に遊べる。とはいえストタルを軽くしたいのと、更にFPSを上げられるか興味があるので、近いうちにVRAM容量の多いグラボを買う予定。

主観評価

オススメ

知識が無い時期に購入したので外付けだが、バラして内蔵にした。外付けはバックアップ用に1つ持っておけば十分。

主観評価

オススメ

基本的な機能は申し分ないが、画質が悪くなることがあるので、次は高価な内蔵タイプを買う予定。

デスク周り/その他

主観評価

オススメ

あまり使っている人を見かけない過疎機能、Windows Hello顔認証対応のカメラ。PCのロックを解除する際、キーボードに手を伸ばすのが億劫なので購入。指紋認証と迷ったが、一瞥するだけで解除できるのはかなり楽。

コメント